diplo.news

Ein Meer voller Probleme

Interview von Nicolas Kaufmann

Herr Grigoriadis, im Juni 2025 genehmigte Griechenland eine Ausschreibung zur Erforschung von Erdgas und Öl südlich von Kreta, was zu Protesten im Nachbarland Libyen führte. Libyen – d.h. die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung im Westen des Landes – wiederum unterzeichnete ein Abkommen mit der Türkei über seismische Untersuchungen im Mittelmeer. Die zuvor guten Beziehungen zwischen Griechenland und der Regierung im Osten Libyens haben sich nun deutlich verschlechtert. Warum?

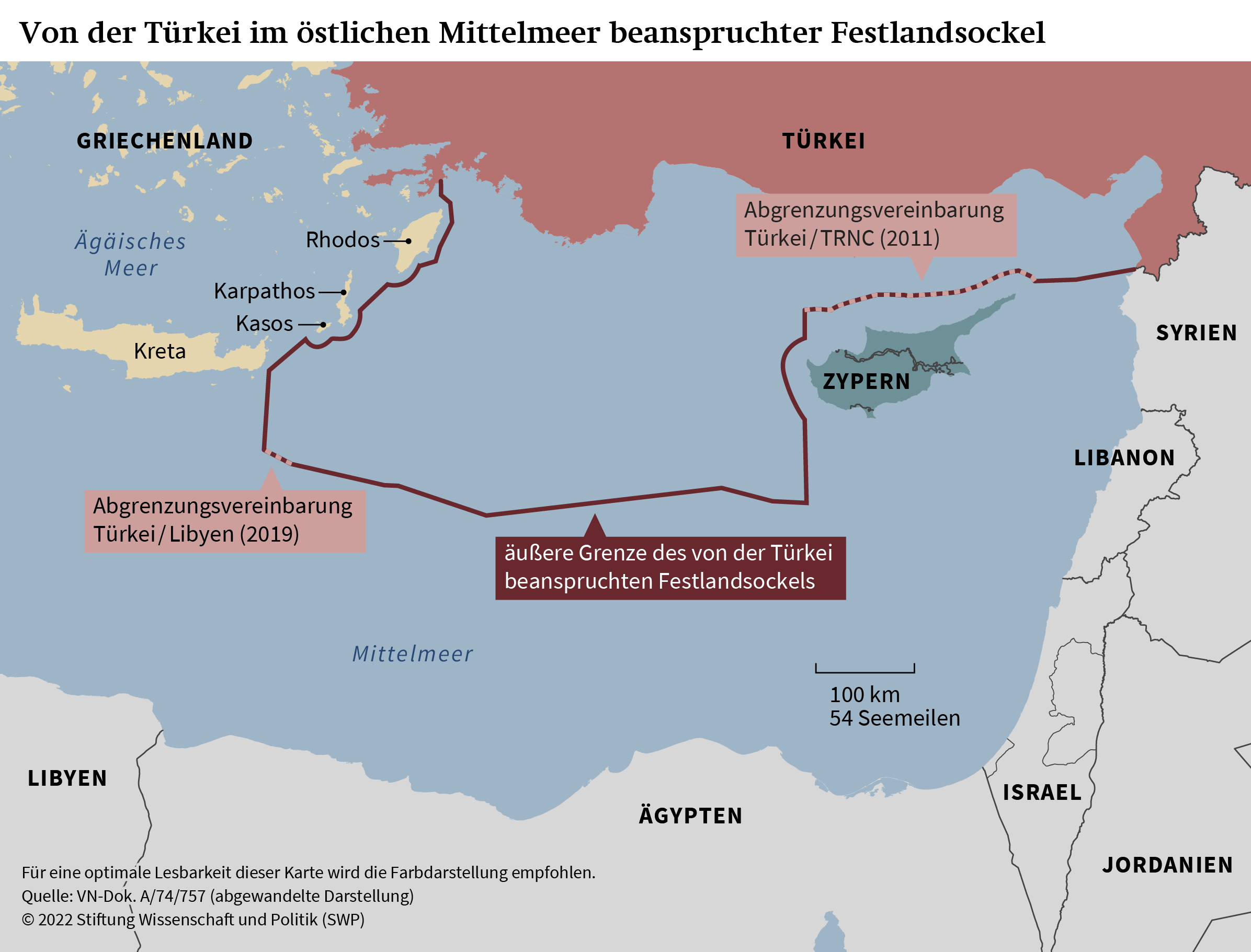

Die Spannungen hängen vor allem damit zusammen, dass es kein Abkommen über die Abgrenzung der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) zwischen Griechenland und Libyen gibt und das Parlament im Osten Libyens das Seegrenzabkommen zwischen der Türkei und der Regierung in Tripolis angeblich ratifizieren will. Bis vor kurzem waren die Beziehungen der östlichen Regierung in Tobruk zur Türkei eher von Feindseligkeit geprägt. In jüngster Zeit hat es jedoch eine Annäherung sowohl zwischen den beiden Seiten Libyens wie auch mit Ankara gegeben. Die Türkei scheint ihren Einfluss verstärkt zu haben, was sich auch auf die griechisch-libyschen Beziehungen auswirkt, insbesondere auf Fragen der Meereszonen. Das Abkommen zwischen der Türkei und der westlibyschen Regierung in Tripolis lässt die griechischen Inseln völlig außer Acht - so, als ob es keine Inseln zwischen den beiden Ländern gäbe. Es steht nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und entfaltet eigentlich keine rechtlichen Wirkungen. Griechenland stützt sich bei seinen Erkundungen auf die Mittellinie innerhalb der Gebiete, die es nach internationalem Recht als zugehörig betrachtet. Dazu gehören Wirtschaftszonen um Kreta und die am weitesten südlich gelegene griechische Insel Gavdos. Die Regierung in Tripolis – unterstützt von der Türkei – betrachtet das jedoch als Provokation.

Ist der Bruch in den griechisch-ostlibyschen Beziehungen darauf zurückzuführen, dass Griechenland sich stärker in die geplante Energieförderung in der Ägäis einmischt?

Ich würde es nicht als Bruch bezeichnen, zumindest nicht im Moment. Es gibt eine klare Meinungsverschiedenheit, insbesondere mit Tripolis, die seit 2019 andauert. Neu ist die Annäherung der ostlibyschen Regierung an die Türkei, die die Situation verändert und für Griechenland schwieriger macht. Die Türkei hat in den vergangenen Jahren eine durchwegs aktive und starke Präsenz in Libyen gezeigt. Die griechische Seite hingegen war nicht präsent. Ich erinnere an die gescheiterte humanitäre Hilfsmission der griechischen Streitkräfte in der Nähe von Derna im Osten Libyens – einem Gebiet unter türkischem Einfluss –, bei der Griechenland Opfer zu beklagen hatte. Das führte dazu, dass jedes weitere Engagement in dem Land eingestellt wurde. Dies hat seinen Preis, denn wenn Griechenland auf beide Seiten des Konflikts Einfluss nehmen will, muss es permanent präsent sein.

Ein weiteres kritisches Thema ist die Migration, mit stark angestiegenen Flüchtlingsbewegungen in letzter Zeit nach Kreta. Wie lässt sich die neue, von Libyen ausgehende Fluchtroute erklären?

Die Bevölkerung Afrikas wächst schnell, vor allem in den Ländern südlich der Sahara. Diese Menschen verlassen Länder mit geschwächten Institutionen, Armut, oft Bürgerkriegen und ohne Entwicklungsperspektiven. Auch die Auswirkungen des Klimawandels dürfen wir nicht übersehen. Wüstenbildung, Dürre und der Zusammenbruch der Landwirtschaft verschärfen den Druck. Ich denke dabei unter anderem an Uganda, Südsudan, Nigeria und die Sahel-Staaten. Afrika wird in Zukunft die Hauptquelle der Migrationsströme sein. Die neue Migrationswelle hängt wahrscheinlich mit der strategischen Dynamik der griechisch-libyschen Beziehungen zusammen. Libyen ist für viele Afrikaner der wichtigste Zugang nach Europa. Dieses Phänomen wird sich verstärken und ein großes Problem darstellen, auf das Europa sowohl infrastrukturell als auch strategisch vorbereitet sein muss, immer im Rahmen des internationalen Rechts.

Was kann die Europäische Union dagegen tun?

Sie muss in die Prävention investieren: In die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der afrikanischen Gesellschaften, in die Unterstützung ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und in die Klimaanpassung. Diese Maßnahmen lösen das Problem nicht vollständig, tragen aber erheblich zur Eindämmung bei.

EU-Migrationskommissar Magnus Brunner reiste kürzlich zusammen mit Ministern aus Griechenland, Italien und Malta nach Libyen, um ein neues Migrationsabkommen auszuhandeln. Das Treffen mit der Regierung in Tripolis verlief planmäßig, während der militärische Machthaber Chalifa Haftar im Osten der Delegation die Einreise verweigerte. Wie schätzen Sie die Aussichten auf eine Übereinkunft zur Bewältigung der Migrationsströme nach Kreta ein?

Es ist richtig, den Dialog zu suchen. Libyen ist jedoch kein stabiler Staat; es gibt eine geografische und institutionelle Zersplitterung. Selbst wenn eine Einigung erzielt wird, ist es zweifelhaft, ob sie in der Praxis umgesetzt werden kann. Die Ereignisse machen deutlich, dass noch viel systematische Arbeit nötig ist, um die bilateralen Beziehungen zwischen Griechenland und Libyen, aber auch die Beziehungen der EU zu Libyen zu verbessern.

Die Beziehungen Griechenlands zu einem anderen Mittelmeeranrainer, zu Ägypten, wurden jüngst durch Gerüchte belastet, Kairo wolle das weltberühmte Katharinenkloster mit seinen griechisch-orthodoxen Mönchen auf der Sinai-Halbinsel in ein Museum umwandeln. Außerdem nahm die ägyptische Luftwaffe gerade an einer Militärübung in der Türkei teil. Auch wenn Kairo inzwischen versichert hat, das Kloster unangetastet zu lassen – wie wirken sich solche Vorfälle auf das Verhältnis zwischen Athen und Kairo aus?

Die Beziehungen haben in den vergangenen zehn Jahren nach Aussagen beider Seiten einen strategischen Charakter angenommen. Die jüngsten Entwicklungen haben jedoch deren Grenzen aufgezeigt. Die Reaktionen waren heftig, nicht nur aus religiösen und kulturellen Gründen, sondern auch wegen wirtschaftlicher Interessen im Zusammenhang mit den Ländereien des Klosters. Die griechisch-ägyptische Annäherung verstärkte sich zu einer Zeit, als sich die ägyptisch-türkischen Beziehungen verschlechterten. Wenn sich die Beziehungen nun zwischen Ankara und Kairo weiter verbessern, wird die strategische Grundlage der griechisch-ägyptischen Zusammenarbeit auf den Prüfstand gestellt werden. In erster Linie würde das die Zusammenarbeit im Energiebereich im östlichen Mittelmeer betreffen. Die beiden Länder haben ein Abkommen über die teilweise Abgrenzung der ausschließlichen Wirtschaftszonen unterzeichnet. Auch in geopolitischen Angelegenheiten wie der Palästina-Frage gibt es gemeinsame Interessen von Athen und Kairo.

Griechenland und die Türkei stehen seit langem nicht zum Besten. Die geplante Verlegung eines Unterseekabels und die Einrichtung von Meeresparks in der Ägäis durch die griechische Regierung haben in der Türkei Entrüstung ausgelöst. Türkische Militärübungen in der Ägäis und anhaltende Gebietsansprüche bewertet Griechenland wiederum als Provokation. Gipfeltreffen sind ins Stocken geraten. Wie kann eine weitere Eskalation verhindert werden?

Im Moment funktioniert ein Gesprächskanal, was die Wahrscheinlichkeit einer schnellen Verschlechterung der Situation verringert. Diese könnte nur durch einen äußeren Umstand geschehen, der derzeit nicht erkennbar ist. Beide Seiten stehen vor großen Herausforderungen, sowohl im Inland als auch auf internationaler Ebene. Ich glaube daher, dass weder die griechische noch die türkische Seite versuchen wird, den gegenwärtigen Zustand der bilateralen Beziehungen zu ändern.

Wie wichtig sind für Griechenland die Beziehungen zu Nachbarländern wie Ägypten, Libyen und der Türkei?

Theoretisch sind sie sehr wichtig. In der Praxis sind sie seit Jahrzehnten begrenzt: geringer Handel, begrenzte Investitionen, politische Instabilität. Die Wiederherstellung sinnvoller Beziehungen wird Zeit, Stabilität und Vertrauen erfordern. Es ist nicht nur eine Frage der Absichten, sondern auch der objektiven Bedingungen.

In jüngster Zeit hat die Verlegung von Patriot-Raketenabwehrsystemen zum US-Militärstützpunkt Souda auf Kreta Besorgnis ausgelöst. Sie sind offenbar gedacht, um vor Vergeltungsmaßnahmen im Israel/Iran-Konflikt zu schützen. Einem Bericht zufolge soll Souda eine zentrale Rolle bei den Angriffen der USA auf iranische Atomanlagen gespielt haben. Wie groß ist die Bedrohung für Griechenland?

Das Thema war vor dem Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran brisanter. Souda gehört zu den vom US-Militär genutzten Stützpunkten, auch wenn wir die Einzelheiten nicht kennen. Aber ich denke, die Sorge gilt statt Griechenland eher Zypern, wo es britische Stützpunkte gibt. Die Entfernung zwischen dem Iran und Griechenland ist groß,und die technischen Möglichkeiten für einen Angriff sind gering. Ich sehe keine wirkliche Bedrohung für Griechenland. Es gibt viele amerikanische Stützpunkte – am Golf, in der Türkei - und andere Ziele, die der Iran viel leichter treffen kann, und zu geringeren politischen Kosten. Ein Angriff auf die EU hätte einen unverhältnismäßig hohen politischen Preis.

Ioannis Grigoriadis lehrt als außerordentlicher Professor an der Bilkent Universität in Ankara. Er ist zudem leitender Forscher bei der Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, einem Thinktank in Athen (Foto: Grigoriadis)